重庆市疫情防控指挥中心,科技赋能下的高效抗疫堡垒

在新冠疫情的严峻考验下,重庆市疫情防控指挥中心作为全市抗疫工作的"神经中枢",以其高效的组织协调能力和科技赋能的创新模式,成为守护山城人民健康安全的重要屏障,本文将深入剖析这一指挥中心的运作机制、科技应用及其在疫情防控中的关键作用。

重庆市疫情防控指挥中心的组织架构

重庆市疫情防控指挥中心采用"1+8+N"的组织架构模式,即以一个市级总指挥部为核心,下设8个专项工作组(包括医疗救治组、流调溯源组、物资保障组等),联动N个区县分指挥部,形成全市一盘棋的防控格局,这种扁平化、垂直化的管理模式,确保了政令畅通、反应迅速。

指挥中心实行24小时值班制度,由市政府主要领导挂帅,卫生健康、公安、交通等多部门联合办公,通过建立"日调度、周研判、月总结"的工作机制,实现了对疫情形势的精准把握和快速响应,值得一提的是,重庆在全国首创的"三级流调"机制(市级专家+区县骨干+社区网格员)正是由指挥中心统筹协调,这一创新做法后来被多个省市借鉴。

科技赋能下的智慧防控体系

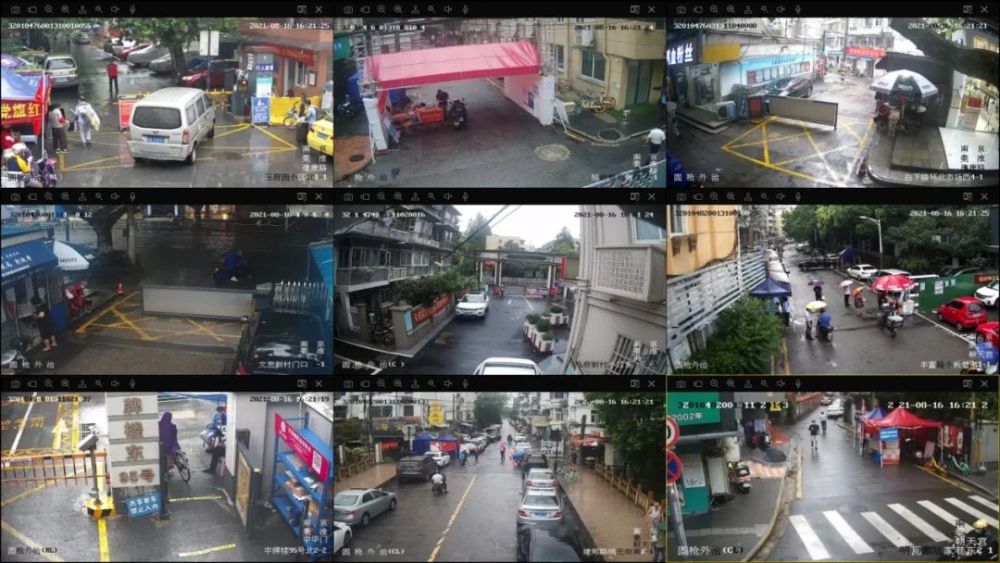

重庆市疫情防控指挥中心深度融合大数据、人工智能等现代信息技术,构建了独具特色的智慧防控平台。"渝康码"系统集成了核酸检测、疫苗接种、行程轨迹等多项功能,日均处理数据超过2亿条,通过与中国电子科技集团合作开发的疫情监测预警系统,能够实时分析全市近3万个监测点的数据,提前48小时预测疫情发展趋势。

在2022年8月的本土疫情中,指挥中心启用的"智能流调机器人"仅用3小时就完成了对5万余名风险人员的初步筛查,效率是人工流调的60倍,基于北斗导航的物资配送系统和5G远程诊疗平台,确保了封控区内医疗物资的精准投放和疑难病例的及时会诊。

精准防控与民生保障的平衡艺术

重庆市疫情防控指挥中心始终秉持"科学精准、动态清零"的原则,创新实施"分区分级差异化防控"策略,通过建立"白名单"制度,保障了全市136家重点企业和产业链关键环节的正常运转,在2022年11月的疫情中,指挥中心组织的"点对点"闭环生产模式,使汽车、电子等支柱产业产能保持在了85%以上。

民生保障方面,指挥中心搭建了"渝快办"抗疫专区,集成生活物资保供、就医购药、心理疏导等23项服务,特别值得一提的是"爱心蔬菜包"配送机制,通过大数据分析居民需求,累计向封控区配送生活物资超过1200万份,针对特殊群体,还建立了"一对一"帮扶台账,确保不落一户、不漏一人。

联防联控中的重庆经验

重庆市疫情防控指挥中心在实践中总结出一套行之有效的"重庆打法":一是"以快制快"的应急响应机制,从发现阳性病例到完成核心流调不超过4小时;二是"围点控源"的精准封控策略,最小管控单元精确到楼栋;三是"前移防线"的关口防控,在机场、火车站等入渝通道建立多重筛查网络。

这些经验在2022年夏季协助海南抗疫、2023年初支援北京抗疫中得到成功验证,据国家卫健委评估,重庆的疫情处置效率比全国平均水平高出30%,而经济社会成本则降低25%,指挥中心首创的"疫情防控能力指数"评估体系,现已升级为国家标准。

重庆市疫情防控指挥中心以其科学化、智能化、人性化的防控实践,不仅守护了3000万山城人民的健康安全,更为超大城市疫情防控提供了宝贵经验,随着"平战结合"公共卫生体系的不断完善,这座科技赋能的抗疫堡垒将继续发挥重要作用,为重庆经济社会高质量发展保驾护航,指挥中心计划进一步强化大数据分析预警能力,构建更加精准高效的疫情防控新格局。

发表评论