重庆市防控疫情,高效策略与全民协作的典范

自新冠疫情爆发以来,重庆市作为中国西南地区的重要交通枢纽和人口密集城市,面临着巨大的疫情防控压力,通过科学精准的防控策略和全民参与的协作机制,重庆市成功构建了一道坚实的防疫屏障,为全国疫情防控贡献了"重庆智慧"和"重庆方案",本文将全面剖析重庆市在疫情防控中的创新举措、实施效果及其对全国防疫工作的启示。

重庆市疫情防控的总体策略

重庆市在疫情防控中始终坚持"外防输入、内防反弹"的总策略,建立了"科学防控、精准施策、分类指导"的工作机制,市政府成立了由主要领导挂帅的疫情防控工作领导小组,统筹协调全市资源,确保防控工作高效有序开展,在疫情初期,重庆市迅速启动了重大突发公共卫生事件一级响应机制,构建了覆盖市、区县、乡镇(街道)、村(社区)的四级联防联控网络。

特别值得一提的是,重庆市充分利用大数据技术,开发了"渝康码"系统,实现了人员流动的精准管控和疫情风险的智能评估,该系统与全国健康码平台互联互通,为跨区域疫情防控提供了有力支撑,重庆市还建立了疫情信息"日报告、零报告"制度,确保疫情信息的及时性和准确性。

重点防控措施的实施与成效

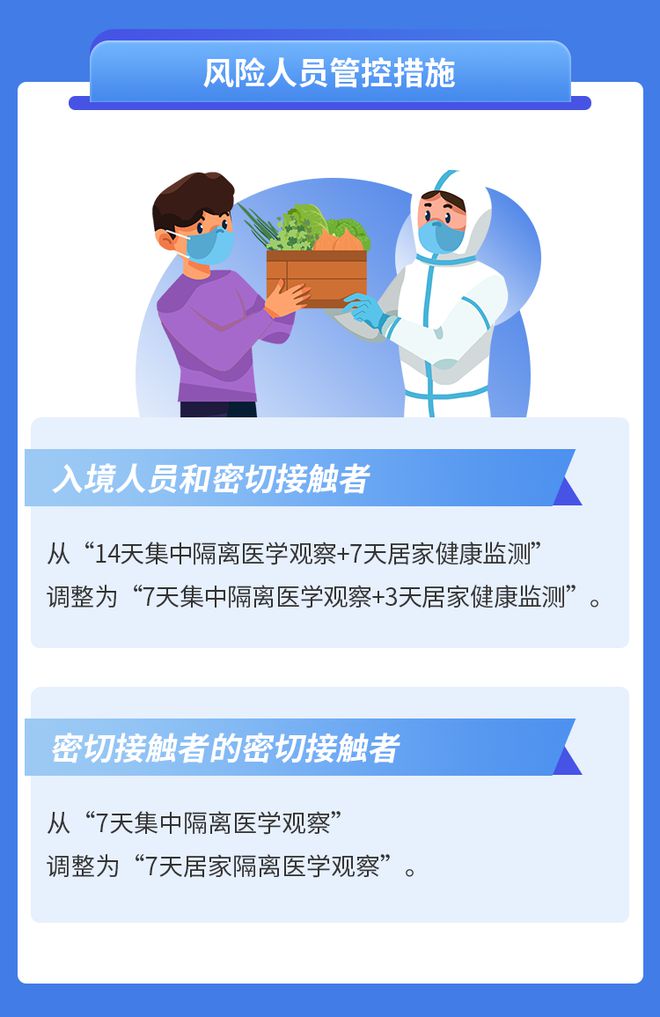

在具体防控措施方面,重庆市采取了多层次、全方位的策略,在入境管控上,重庆市对所有入境人员实行"14天集中隔离+7天居家隔离"的严格管理措施,并实施核酸检测全覆盖,据统计,这一措施有效阻断了境外输入病例的传播链条,入境人员确诊病例的社区传播率为零。

在重点场所防控方面,重庆市对医疗机构、养老机构、学校、农贸市场等人员密集场所实行"一场所一策"的精准管理,在医疗机构推行预检分诊制度,严格执行"一人一诊一室";在学校实施错峰上下学和就餐制度,有效降低了聚集性疫情风险。

第三,在社区防控方面,重庆市创新性地推行了"网格化+信息化"管理模式,全市划分了数万个基础网格,每个网格配备专职网格员,负责疫情排查、健康监测和宣传教育等工作,这种模式在2022年夏季疫情反弹期间发挥了重要作用,帮助重庆市在较短时间内控制了疫情扩散。

公共卫生应急体系的建设与完善

疫情防控常态化背景下,重庆市大力加强公共卫生应急体系建设,加大医疗卫生资源投入,全市新建和改扩建定点救治医院15家,增加负压病房500余间,核酸检测能力提升至每日50万份以上,建立了覆盖全市的医疗物资储备体系,确保口罩、防护服等关键物资30天以上的储备量。

在人才队伍建设上,重庆市组建了由3000余名专业人员组成的流行病学调查队伍和2000余人的医疗救治专家组,定期开展培训和演练,提升应急处置能力,重庆市还与周边省份建立了疫情联防联控机制,实现了信息共享和资源互助。

科技赋能疫情防控的创新实践

重庆市在疫情防控中充分发挥科技创新优势,除"渝康码"系统外,还开发了"疫情防控指挥调度平台",整合了交通、医疗、社区等多源数据,为决策提供实时支持,在病毒溯源方面,重庆市疾控中心建立了基因测序平台,能够快速完成病毒全基因组测序,为精准防控提供科学依据。

在疫苗接种工作中,重庆市运用大数据分析技术,精准识别应接未接人群,通过短信提醒、社区动员等方式提高接种率,截至2023年初,重庆市全程接种率已达92%,位居全国前列。

全民参与与社会协同的重庆特色

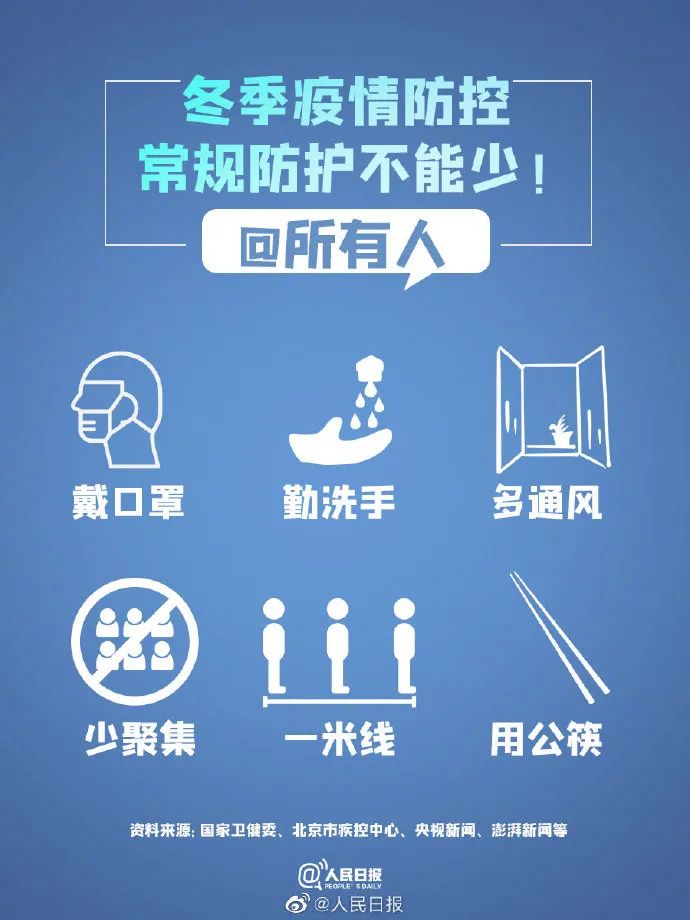

重庆市的疫情防控成效离不开广大市民的理解和支持,通过多种形式的宣传教育,市民的防疫意识显著提高,戴口罩、勤洗手、保持社交距离等健康习惯深入人心,社区志愿者队伍不断壮大,在信息排查、物资配送等工作中发挥了重要作用。

企业界也积极响应,许多重庆本地企业转产防疫物资,保障市场供应;电商平台创新"无接触配送"模式,减少人员接触风险,这种政府主导、社会协同、公众参与的防控模式,成为重庆市疫情防控的鲜明特色。

重庆市的疫情防控实践充分证明,科学精准的防控策略、健全的应急体系、先进的科技支撑和全民参与的协作机制是应对重大公共卫生事件的关键,重庆市将继续完善"平战结合"的公共卫生体系,加强基层防控能力建设,推动疫情防控更加科学化、精准化和人性化,为保护人民生命健康和经济社会发展作出新的贡献。

发表评论