浙江女院士逆行武汉,72天战疫日记里的家国大爱

2020年初,一场突如其来的疫情席卷武汉,在这危急时刻,一位来自浙江的女院士毅然选择逆行出征,她不仅是我国传染病防治领域的权威专家,更以58岁的年龄主动请缨奔赴抗疫最前线,本文通过梳理这位巾帼英雄72天的战疫历程,展现中国科技工作者在重大公共卫生事件中的责任担当与家国情怀。

临危受命:除夕夜的请战书

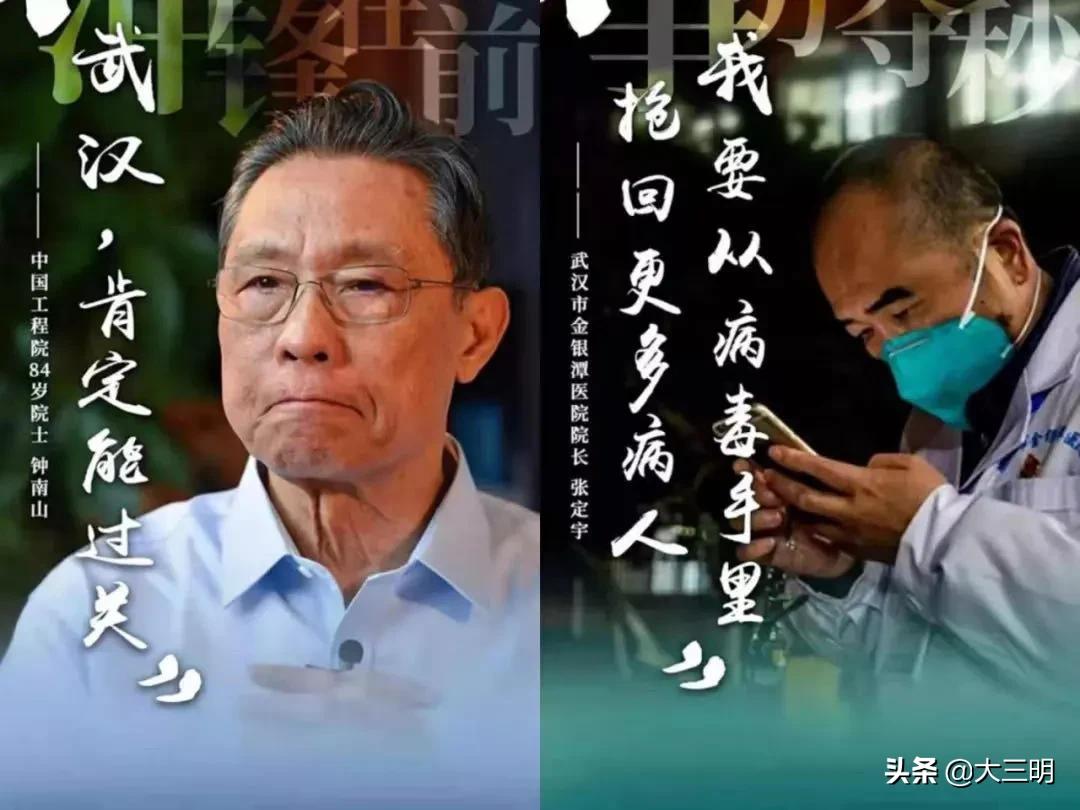

2020年1月24日,农历除夕,当大多数家庭围坐守岁时,李兰娟院士接到了国家卫健委的紧急电话,作为传染病诊治国家重点实验室主任,她敏锐地意识到武汉疫情的严重性。"我必须去!"简单四个字背后,是她四十年如一日的专业积淀。

次日清晨,李兰娟带领团队携带十余箱医疗物资和自主研发的检测试剂飞抵武汉,机场空空荡荡,只有她们一行人的脚步声格外清晰,作为最早抵达武汉的高级专家组成员,她立即投入工作,每天睡眠不足4小时,在三天内摸清了疫情传播的基本规律。

特别令人动容的是,离家前她特意染黑了白发,"不想让武汉同胞觉得来的是个老太太,要给他们战胜疫情的信心",这个小细节折射出这位女科学家细腻的人文关怀。

科研攻坚:与病毒赛跑的72天

在武汉的日日夜夜,李兰娟团队创造了多项抗疫"第一":首次分离到新冠病毒毒株、最早建立动物模型、最先提出"封城"建议,2月1日,她率队再赴武汉,主攻危重症患者救治。

在ICU病房里,65岁的她穿着三层防护服连续工作8小时是常态,护目镜起雾了就侧头让汗水流下,呼吸困难就做几次深呼吸继续操作,她主导的人工肝技术在救治重症患者中发挥了关键作用,使病死率显著下降。

"病毒不休息,我们也不能停。"这是她对团队说得最多的话,在疫情最严峻时期,她每天工作18小时,困了就在办公室沙发上和衣而卧,一位年轻护士回忆:"看到院士奶奶这么拼,我们哪敢说累。"

医者仁心:防护服下的温度

除了科研攻关,李兰娟特别关注患者心理,她要求团队对每位患者都要"多看两眼、多问两句",查房时,她会握住老人的手说话,帮年轻患者整理被角,这些细微举动给绝望中的病人带来莫大安慰。

2月14日情人节,她自掏腰包为病房里的年轻夫妇准备巧克力;3月8日妇女节,又给每位女性患者送上鲜花,她说:"治病更要医心,笑容是最好的良药。"这种将冷冰冰的医学数据转化为温暖关怀的能力,正是她超越普通科学家的可贵品质。

凯旋时刻:樱花树下的约定

4月7日,完成使命的李兰娟团队准备返浙,临行前,武汉市民自发在驻地酒店门前列队相送,人群中"浙汉一家亲"的横幅格外醒目,面对镜头,她终于卸下坚强面具,流下热泪:"我们只是做了医生该做的事。"

在机场,她与武汉同行约定来年共赏樱花,这个简单约定,承载着对生命至上的坚守,对科学精神的信仰,更饱含对这片土地和人民的深情。

新时代的巾帼担当

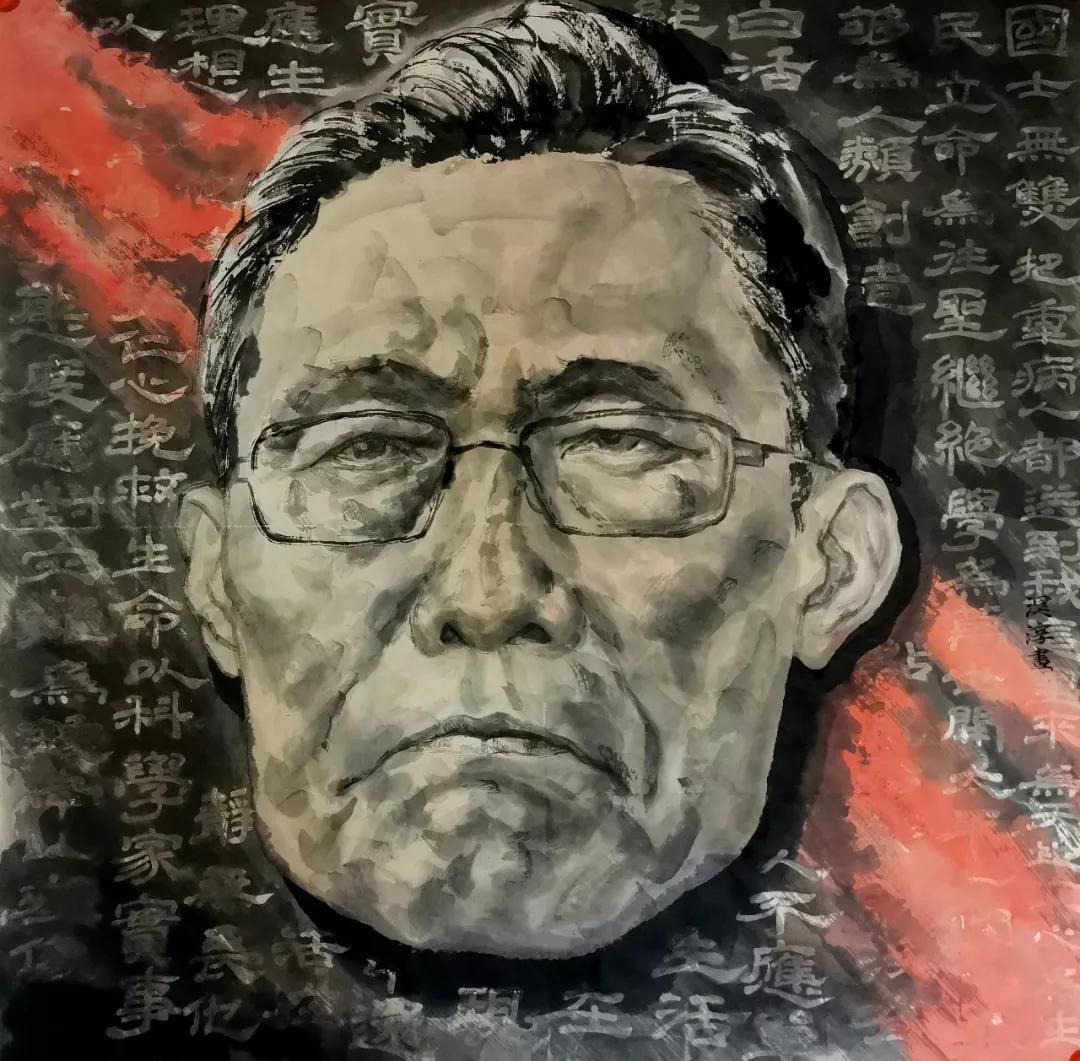

李兰娟院士的武汉之行,生动诠释了"国有难,召必至"的学者风骨,从赤脚医生到工程院院士,她始终保持着"医生"这个最本真的身份认同,在男性主导的科研领域,她以女性特有的坚韧与细腻,书写了中国科学界的传奇。

年过六旬的她依然活跃在科研一线,带领团队攻关新发传染病防治难题,她说:"科学家没有退休年龄,只要国家需要,我随时准备再出发。"这份赤诚,正是中华民族历经磨难而屹立不倒的精神密码。

发表评论