长春疫情下的关门现象,城市静默背后的民生百态

一座城市的静默与坚韧**

2022年,长春这座东北老工业城市因疫情反复,多次进入"静默"状态。"关门"成为城市的关键词——商铺关门、小区封闭、公共交通停运……这场突如其来的"关门潮"不仅改变了城市的运行节奏,也深刻影响了市民的生活,本文将从多个角度剖析长春疫情下的"关门"现象,探讨其背后的社会影响与民生百态。

疫情下的"关门":从临时措施到长期挑战

长春的疫情防控措施在2022年春季达到高峰,由于奥密克戎变异株的快速传播,政府采取了严格的封控政策,商场、餐馆、娱乐场所纷纷关门,居民小区实施封闭管理,这种"关门"状态最初被视作短期应急措施,但随着疫情反复,部分区域的门店关闭时间长达数月。

对于商家而言,"关门"意味着收入锐减,一位在桂林路经营十年餐饮店的老板说:"房租要交,员工工资要发,但门一关,现金流就断了。"许多小微企业因无法承受长期停业而选择永久闭店,城市街头出现了不少"旺铺招租"的告示。

民生困境:当"关门"成为日常

物资供应与社区团购

小区封闭后,居民的生活物资供应成为首要问题,最初几天,部分超市出现抢购潮,但很快,政府与社区组织建立了保供体系,社区团购成为主流模式,微信群里的"接龙买菜"成了长春市民的日常,从蔬菜包到日用品,居民们逐渐适应了这种"云端采购"的生活方式。

团购并非完美解决方案,部分老年人不熟悉智能手机操作,难以参与团购;有些社区因配送能力有限,居民需等待数日才能收到物资,一位独居老人说:"以前下楼就能买菜,现在得等志愿者送,有时候菜都不新鲜了。"

就医难题

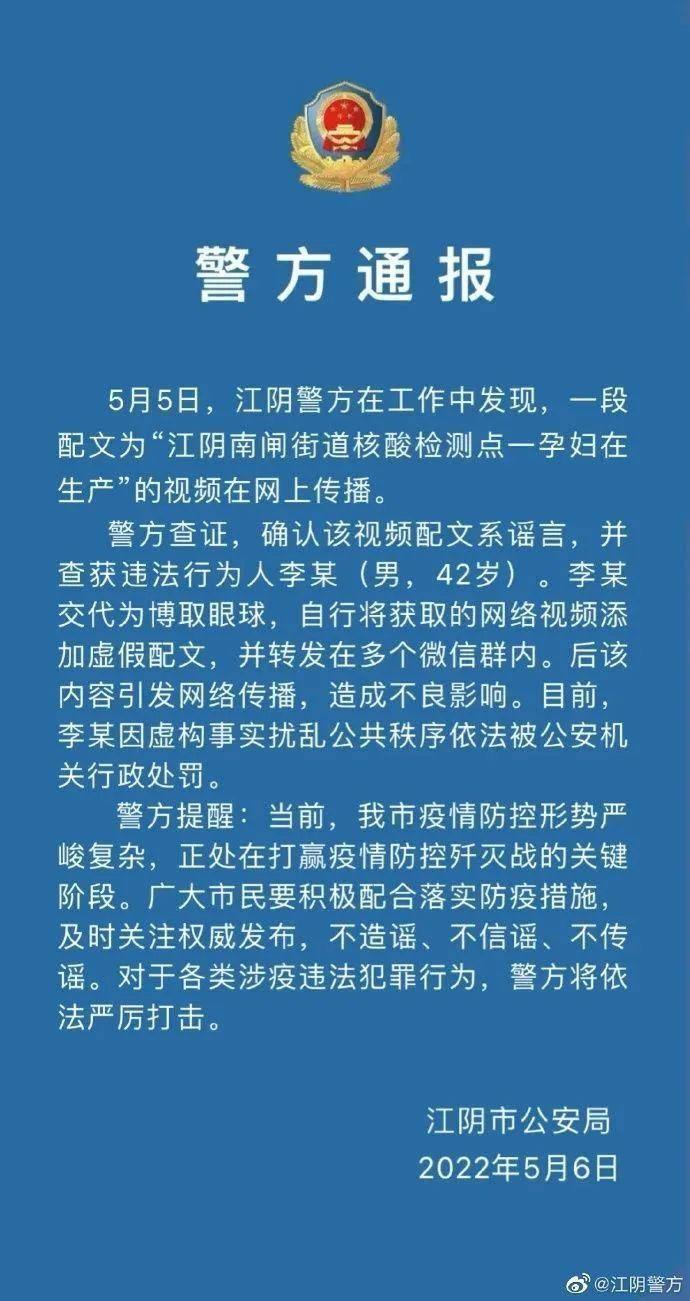

医院的"关门"(部分科室停诊或限流)让非新冠患者的就医变得困难,慢性病患者面临断药风险,孕妇产检、肿瘤患者的化疗等需求也受到冲击,尽管政府开通了绿色通道,但实际操作中仍存在诸多障碍,一位癌症患者家属回忆:"那时候打120都要排队,真的怕耽误治疗。"

城市韧性与民间互助

尽管"关门"带来了诸多不便,但长春市民展现出了极强的韧性,邻里之间的互助成为疫情期间的温暖亮点,有的居民主动帮独居老人买菜,有的商家在关门期间免费发放库存食品,还有志愿者自发组织物资配送。

线上经济逆势增长,许多原本依赖线下客源的商家转向直播带货、社群营销,部分餐饮店转型为"无接触外卖",甚至出现了"蔬菜盲盒""半成品菜包"等新业态,一位转型成功的店主说:"关门不是终点,而是逼我们寻找新出路。"

后疫情时代的思考:如何平衡防疫与民生?

长春的"关门"现象并非孤例,它折射出中国城市在疫情防控中面临的普遍挑战,严格的封控措施虽然有效遏制了病毒传播,但也带来了经济停滞、民生困顿等问题,在后疫情时代,如何优化防疫政策,减少对正常生活的干扰,成为重要课题。

- 精准防控:避免"一刀切"式关门,探索更科学的封控范围划定。

- 保障民生:完善应急物资配送体系,特别是对弱势群体的照顾。

- 经济复苏:加大对小微企业的扶持力度,帮助其渡过难关。

发表评论