疫情下的上海,挑战、应对与城市韧性

"上海疫情纪实:一座超大城市如何应对公共卫生危机"

2022年春季,上海这座拥有2500万人口的国际大都市遭遇了自新冠疫情暴发以来最严峻的挑战,奥密克戎变异株的高传染性使得防控难度陡增,而上海作为中国经济、金融和贸易中心,其疫情防控措施不仅关乎本地居民的健康,也对全国乃至全球经济产生深远影响,本文将从疫情发展、防控措施、社会影响及城市韧性等角度,全面剖析上海在疫情中的表现与经验。

疫情发展:从精准防控到全面封控

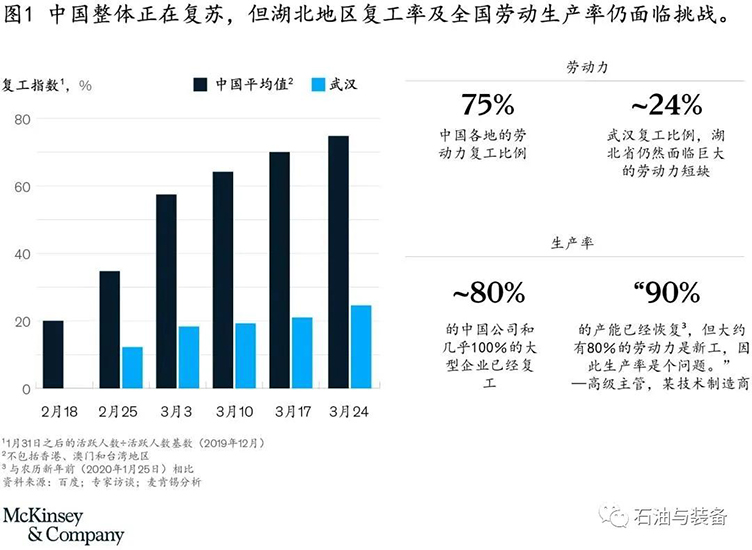

上海在2020年至2021年期间一直以“精准防控”闻名,通过流调、分区管控等手段,成功避免了大规模封城,2022年3月,奥密克戎BA.2变异株的传播速度远超预期,单日新增感染人数从几十例迅速攀升至数千例,最终迫使上海在4月初实施全域静态管理(封控)。

封控期间,上海采取了严格的防疫措施,包括:

- 全域核酸筛查:连续多轮全员核酸检测,以快速识别感染者。

- 方舱医院建设:短时间内建成多个方舱医院,收治轻症和无症状感染者。

- 物资保供体系:通过政府调配、社区团购等方式保障居民基本生活需求。

尽管措施严厉,但疫情仍持续了近两个月,直到6月才逐步解封。

防控措施的争议与调整

上海的防疫政策在国内外引发广泛讨论,主要集中在以下几个方面:

精准防控的局限性

奥密克戎的高传播性使得传统的“精准流调”难以奏效,许多感染者被发现时已传播多日,导致疫情迅速扩散。

封控对经济和社会的影响

上海是全球供应链的关键节点,封控导致物流受阻,部分企业停工,对全国乃至全球产业链造成冲击,严格的封控措施也引发部分市民的不满,尤其是就医难、物资短缺等问题。

防疫政策的动态调整

在经历初期混乱后,上海逐步优化措施,如:

- 允许符合条件的企业“闭环生产”,减少经济影响。

- 优化核酸检测流程,提高效率。

- 加强重点人群(如老年人)的疫苗接种。

这些调整体现了上海在应对突发公共卫生事件时的灵活性和适应性。

疫情下的社会百态

社区互助与志愿者精神

封控期间,许多上海市民自发组织社区团购,帮助邻居获取生活物资,志愿者群体承担了核酸检测、物资分发等重要工作,展现了城市的人文温度。

医疗系统的压力与应对

疫情高峰时,上海医疗资源面临巨大压力,尤其是急诊和重症救治,政府通过调配外地医护支援、设立临时医疗点等方式缓解压力,但仍有一些患者因封控延误治疗,引发社会反思。

数字化防疫的实践

上海在疫情中广泛应用数字化手段,如“随申码”升级、AI辅助流调等,提高了防疫效率,但也引发了对隐私保护的讨论。

疫情后的上海:恢复与反思

2022年6月后,上海逐步复工复产,但疫情的影响深远:

- 经济复苏:政府推出多项扶持政策,帮助企业恢复生产,但部分中小企业仍面临生存压力。

- 公共卫生体系优化:加强分级诊疗、医疗资源储备,以应对未来可能的疫情反弹。

- 社会心理修复:疫情对市民心理造成冲击,心理健康支持成为后续工作重点。

城市的韧性何在?

上海疫情是一次严峻的考验,但也展现了这座城市的韧性:

- 政府治理能力:在危机中不断调整策略,平衡防疫与民生。

- 市民的适应力:尽管面临困难,但大多数市民积极配合防疫措施。

- 科技与创新:数字化手段在防疫中发挥了重要作用。

上海仍需总结经验,优化应急管理体系,以更强的韧性迎接未知挑战。

文章总结

上海疫情不仅是一场公共卫生事件,更是一次对超大城市治理能力的全面检验,尽管过程中存在争议和困难,但上海最终走出困境,并为全球大城市疫情防控提供了宝贵经验,在后疫情时代,如何平衡防疫、经济与民生,仍是上海乃至全国需要持续探索的课题。

(全文约1200字)

发表评论