疫情下哈尔滨交通停运,郑州如何构建更坚韧的应急体系?

哈尔滨疫情停运引发的思考

哈尔滨因疫情防控需要宣布部分公共交通暂停运营,这一举措虽然必要,但也给城市运行和居民生活带来了不小的影响,作为中部交通枢纽的郑州,面对哈尔滨的停运情况,不禁让人思考:如果类似情况发生在郑州,我们是否做好了充分准备?郑州应当如何借鉴其他城市的经验教训,构建更为完善的应急管理体系?

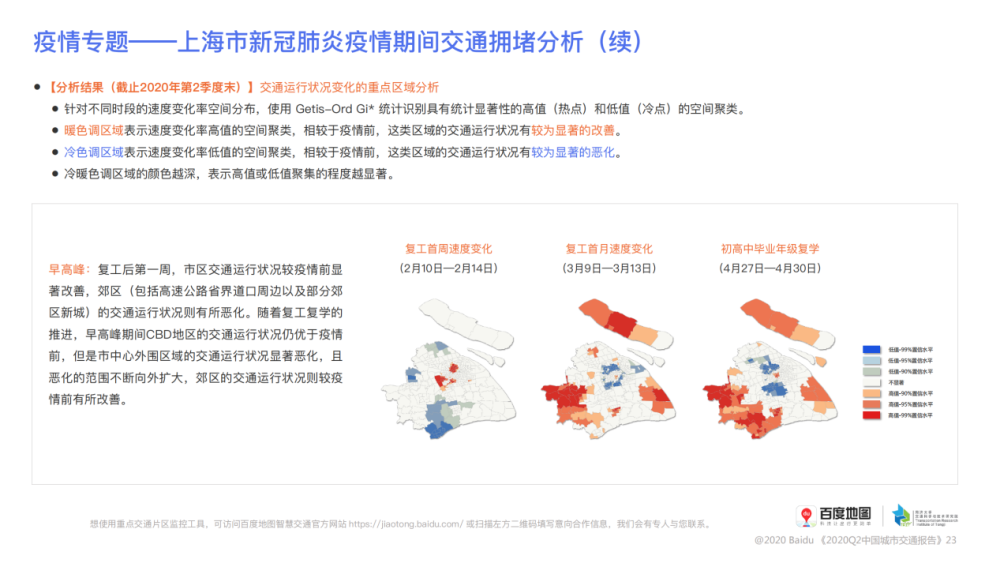

哈尔滨的停运决策并非孤例,回顾过去两年,武汉、西安、上海等城市都曾因疫情采取过不同程度的交通管制措施,这些城市的经验表明,突然的交通停运会导致医疗物资运输受阻、医护人员通勤困难、基本生活物资供应紧张等一系列连锁反应,郑州作为国家中心城市和综合交通枢纽,其疫情防控不仅关乎本地居民生活,更会影响全国物流网络,提前谋划、科学预案显得尤为重要。

郑州交通体系的脆弱性与韧性评估

郑州素有"中国铁路心脏"之称,拥有亚洲最大的列车编组站和中国首个"米"字形高铁网络,这种高度集中的交通优势在疫情期间却可能转化为风险点——一旦枢纽功能受到影响,波及范围将远超本地,2021年"7·20"特大暴雨灾害已经暴露出郑州在应对突发事件时交通系统的脆弱性,当时大量旅客滞留车站、城市内涝导致交通瘫痪的场景仍历历在目。

从韧性城市的角度评估,郑州交通体系存在几个明显短板:一是过度依赖少数关键枢纽,二是应急替代路线不足,三是不同交通方式间协同能力有待提高,以地铁为例,郑州地铁在暴雨灾害中严重受损,暴露出地下交通在极端情况下的脆弱性,而哈尔滨此次停运主要是地面公交,如果郑州遇到类似情况,是否有足够的地下交通备用容量?各种交通方式之间能否快速转换互补?这些都是需要认真思考的问题。

构建分级分类的应急交通预案

针对可能出现的疫情反复,郑州应当建立科学的分级分类交通管控预案,根据疫情风险等级,明确不同响应级别下公共交通的调整方案,而非简单的"一刀切"停运,低风险时可加强消毒和限流;中风险时可减少班次、缩短运营时间;高风险时再考虑部分或全面停运,并同步启动替代方案。

特别重要的是保障关键运输通道畅通,疫情期间,医疗物资、生活必需品、应急人员的运输必须得到优先保障,郑州可借鉴上海经验,建立"白名单"制度,为必要车辆发放通行证,设置专用通道,应保留一定比例的出租车、网约车作为应急运力,并组织志愿者车队,满足特殊人群(如孕产妇、重症患者)的就医需求。

智慧交通技术在此过程中可发挥重要作用,通过大数据分析,可以精准掌握人员流动情况,科学调整运力;利用APP实时更新交通信息,避免人员盲目聚集;推广非接触式支付,减少交叉感染风险,郑州作为数字经济发展较快的城市,在这方面具有技术优势。

民生保障与信息透明的双重策略

交通停运直接影响市民的"菜篮子"和"药罐子",郑州应建立多层次的物资保障网络,一方面强化本地供应链,确定一批重点保供企业;另一方面完善配送体系,在交通受限时能够迅速转为社区配送模式,可参考武汉经验,以社区为单位组织团购,由志愿者配送到小区,减少人员流动。

信息透明是稳定民心的关键,哈尔滨停运后,部分市民因信息不畅产生了恐慌情绪,郑州应建立权威、及时的疫情信息发布机制,通过多种渠道解释防控措施的必要性和具体安排,设立专门的咨询和求助平台,及时回应市民关切,避免谣言传播。

公众沟通也需讲究方式方法,单纯的命令式通知容易引发抵触,而充分说明决策依据、坦诚沟通困难、表达对市民不便的理解,则能获得更多配合,郑州可学习杭州"柔性管控"经验,在严格执行防控措施的同时,体现城市温度。

长远谋划:建设抗风险型综合交通体系

从长远看,郑州应当借此次哈尔滨停运的警示,重新审视交通规划中的抗风险能力建设,推进交通枢纽功能适度分散化,避免过度集中带来的系统性风险,加强交通基础设施的防灾标准,特别是应对极端天气的能力,完善多式联运体系,提高不同交通方式间的可替代性。

人才培养和队伍建设同样重要,郑州需要培养一批既懂交通管理又懂公共卫生的复合型人才,并建立常态化的应急演练机制,只有平时多演练,战时才能不慌乱。

哈尔滨的疫情停运给所有城市敲响了警钟,对郑州而言,这既是一次警示,也是提升城市治理水平的契机,通过科学预案、技术赋能、民生为本的综合策略,郑州完全有能力构建更为坚韧的应急管理体系,为市民创造更安全、更便利的生活环境,也为国家交通网络的稳定运行作出更大贡献。

发表评论