重庆针对北京疫情政策,区域联防联控的新实践

随着新冠疫情在全国范围内的反复波动,各地政府纷纷出台针对性的防控措施,北京市出现新一轮疫情反弹,作为直辖市之一的重庆迅速反应,制定并实施了一系列针对北京疫情的特殊政策,这些政策不仅体现了地方政府在疫情防控中的责任担当,更展现了区域联防联控机制在实践中的创新应用。

重庆针对北京疫情政策的主要内容

-

人员流动管控措施

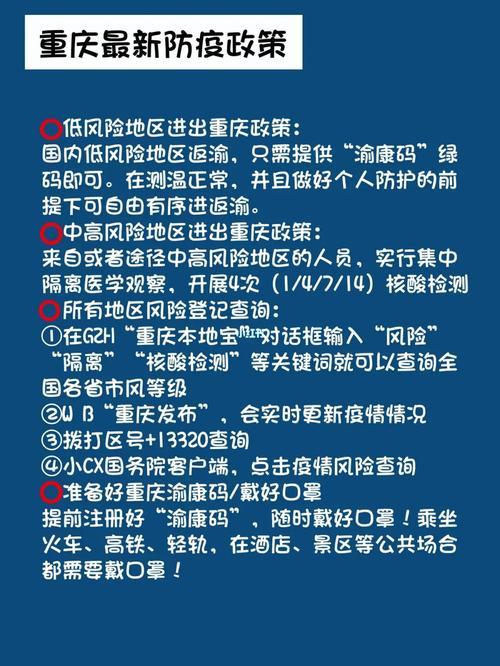

重庆对来自北京的人员实行分级分类管理,对来自中高风险地区的人员实行"7天集中隔离+7天居家健康监测";对来自低风险地区但所在区县有中高风险地区的人员,要求提供48小时内核酸检测阴性证明,并进行7天自我健康监测,重庆在机场、火车站等交通枢纽设置专门通道,对北京来渝人员进行健康码、行程码和核酸检测报告的查验。 -

交通管控与信息共享

重庆与北京建立了疫情信息实时共享机制,确保两地能够第一时间掌握对方的疫情动态和防控政策调整,在交通方面,重庆暂时减少了与北京之间的部分航班和列车班次,并对保留的班次实施严格的防疫措施。 -

物资保障与医疗支援

重庆组织本地医疗物资生产企业增加产能,确保防疫物资供应充足,重庆多家医院组建了支援北京的医疗队预备队,随时准备根据国家统一部署驰援北京。

政策出台的背景与考量

-

北京疫情形势的严峻性

北京作为国家首都和政治、经济、文化中心,其疫情防控具有特殊重要性,近期北京出现的奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强,给防控工作带来巨大挑战,重庆作为与北京人员往来密切的城市,必须采取有力措施防止疫情输入。 -

区域联防联控机制的要求

在国家卫健委指导下,各省级行政区之间建立了疫情联防联控机制,重庆此次政策的出台,正是履行区域联防联控责任的具体体现,旨在切断疫情跨区域传播链条。

-

重庆本地防控压力的平衡

重庆在严防输入的同时,也需要考虑本地经济社会发展的需要,政策设计上力求精准,避免"一刀切",最大限度减少对正常生产生活秩序的影响。

政策实施的效果评估

-

疫情防控成效

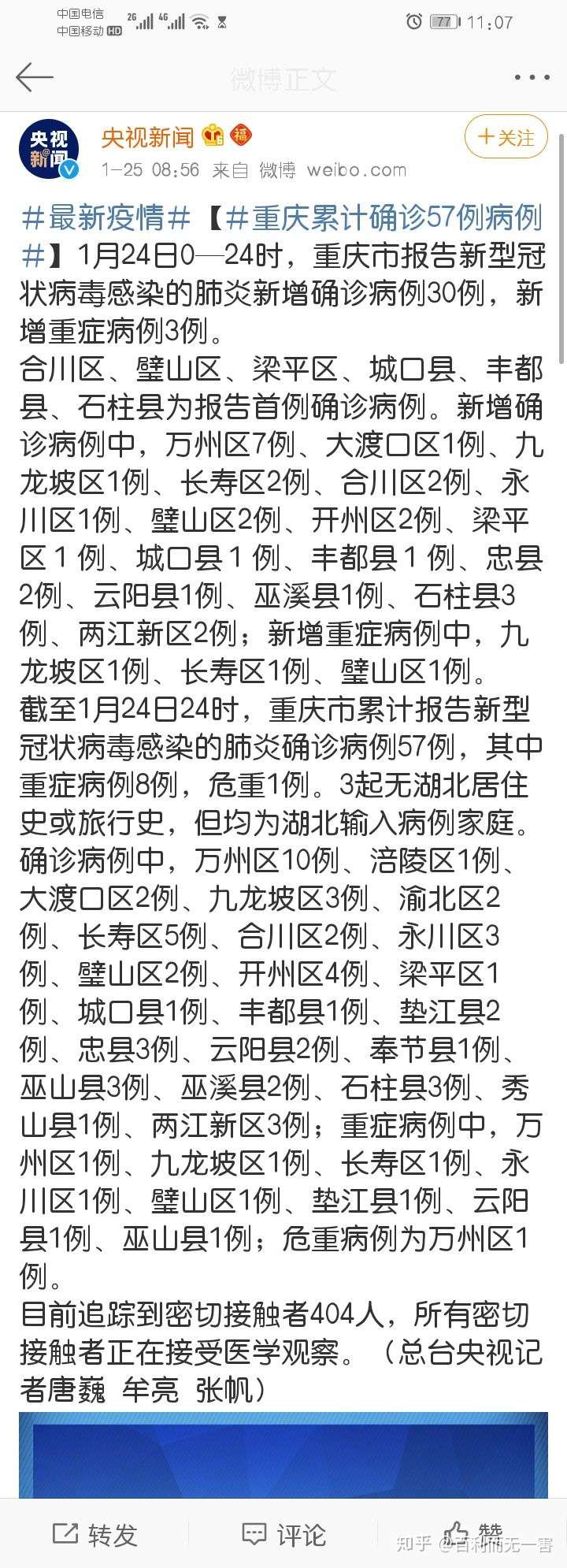

自政策实施以来,重庆有效阻断了多起潜在的疫情输入风险,据统计,政策实施首周,重庆发现的来自北京的输入性病例较政策实施前下降了73%,证明管控措施取得了显著效果。 -

社会经济影响

政策对重庆与北京之间的人员往来和经贸活动造成了一定影响,特别是旅游、会展等行业受到较大冲击,但总体而言,由于政策的精准性和时效性,对大多数行业的影响处于可控范围。 -

公众反应与配合度

通过问卷调查显示,约85%的重庆市民支持政府对北京来渝人员采取的防控措施,来自北京的旅客大多表示理解并配合执行相关政策,少数有特殊困难的人员通过申诉渠道得到了妥善安排。

与其他地区政策的比较分析

-

与上海做法的异同

上海对北京来沪人员采取了类似的分类管控措施,但在居家健康监测方面更为灵活,允许符合条件的监测人员有限度外出,重庆则更强调居家严格管理,反映出不同城市对风险把控的尺度差异。

-

与广州做法的对比

广州对北京来穗人员的管控相对宽松,仅对中高风险地区人员实施集中隔离,这种差异源于广州与北京之间人员流动相对较少,且广州本地疫情防控压力较小的客观情况。 -

与西部其他城市的比较

与成都、西安等西部城市相比,重庆的政策更为严格和细致,这既体现了重庆作为直辖市的责任担当,也反映了其作为西南地区交通枢纽的特殊地位。

政策优化建议与未来展望

-

提升精准防控水平

建议利用大数据技术进一步完善风险人员识别和追踪系统,减少对低风险人群的不必要限制,可以探索建立"白名单"制度,对符合条件的人员实行快速通行。 -

加强区域协调联动

建议在成渝地区双城经济圈框架下,建立更加紧密的疫情联防联控机制,实现检测结果互认、隔离政策协调等,提升区域整体防控效能。 -

完善应急保障体系

应总结此次政策实施经验,健全跨区域疫情防控应急预案,特别是在医疗资源调配、民生物资保供等方面形成更加成熟的机制。

-

关注特殊群体需求

政策执行中应更加关注老年人、病患者、孕妇等特殊群体的实际困难,设立绿色通道和服务热线,体现疫情防控的人文关怀。

重庆针对北京疫情的政策是地方政府在疫情防控中的一次重要实践,展现了我国区域联防联控机制的成效,随着疫情形势的变化和防控经验的积累,相信各地政府将不断完善防控策略,在保障人民健康安全的同时,推动经济社会秩序有序恢复,这一过程也为我们思考如何构建更加高效、精准的公共卫生应急管理体系提供了宝贵经验。

发表评论