北京疫情封控时间线梳理,贵州省同期防控措施对比分析

北京疫情封控时间线回顾

2020年初新冠疫情暴发以来,北京市作为国家首都和国际交往中心,其疫情防控措施备受关注,北京市的封控政策经历了多次调整,形成了具有首都特色的防控时间线。

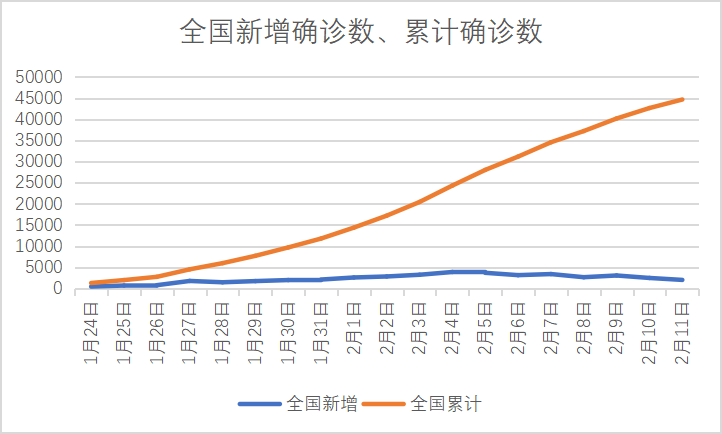

2020年1月24日,北京市启动重大突发公共卫生事件一级响应,这是首都首次因疫情进入封控状态,随后在6月11日,新发地市场聚集性疫情导致北京迅速提升防控等级,对重点区域实施封闭管理,2021年1月,顺义区出现局部疫情,相关社区实施14天封闭管理。

进入2022年,北京疫情防控面临更大挑战,4月22日至6月5日,朝阳区等多地陆续实施封控管理;最为严峻的是11月疫情,自11月21日起,北京市多个区陆续强化社会面防控措施,部分区域实行临时管控,这一阶段持续至12月初逐步解封。

值得注意的是,北京的封控措施往往精准到街道、社区甚至楼栋级别,体现了"科学精准"的防控理念,与许多城市不同,北京从未实施过全市范围的"静默"管理,而是采取分区分类、动态调整的策略。

贵州省疫情防控概况

贵州省作为西南地区重要省份,其疫情防控策略与北京存在明显差异,截至2022年底,贵州省累计报告确诊病例数远低于北京,但同样实施了多轮防控措施。

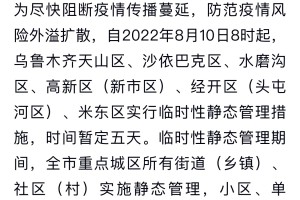

2020年1月21日,贵州报告首例确诊病例后,迅速启动应急响应,2022年9月,贵阳市发生较大规模疫情,部分区域从9月3日起实施临时静态管理,持续约20天,毕节市织金县等地也因疫情实施了短期封控。

与北京相比,贵州省封控措施具有以下特点:一是启动时间相对较晚,封控频次较低;二是单次封控持续时间长短不一,从几天到数周不等;三是更注重省内跨市州流动管控,对省外输入严防死守。

两地防控策略差异分析

北京和贵州的疫情防控策略差异主要体现在三个方面:响应速度、管控精度和持续时间。

北京作为超大城市和国际交往枢纽,防控响应极为迅速,往往在疫情初期就采取果断措施,而贵州作为人口流出省份,更注重"外防输入",内部管控相对宽松,在管控精度上,北京多采取"精准到楼"的微管控,贵州则更常见区域性封控,持续时间方面,北京单次封控平均时长较短但频次高,贵州则单次封控时间长短差异较大。

这种差异源于两地不同的城市定位和疫情风险,北京人口密度高、流动性强,必须采取快速精准的防控;贵州则面临医疗资源相对不足的挑战,需要平衡防控与经济社会发展。

封控对社会经济的影响

封控措施对两地社会经济产生了深远影响,北京作为经济中心,封控导致的服务业损失尤为明显,2022年4-6月封控期间,北京餐饮业收入同比下降约40%,零售业下降约20%,但同时,数字经济、远程办公等新业态逆势增长。

贵州经济受疫情影响相对较小,但旅游业遭受重创,2022年贵阳封控期间,黄果树瀑布、西江千户苗寨等景区收入锐减,贵州的大数据产业和现代农业表现出较强韧性。

两地民生都受到不同程度影响,北京面临保供压力,贵州则更关注农民工返乡问题,但总体而言,基本生活物资供应和医疗保障都得到了有效维持。

疫情防控的经验与启示

从北京和贵州的疫情防控实践中,我们可以总结出几点重要经验:

一是防控策略必须因地制宜,超大城市与欠发达地区面临不同挑战,需要差异化应对,二是科技支撑至关重要,两地都广泛应用健康码、核酸检测等科技手段,三是民生保障是防控基础,特别是在封控期间的基本生活需求满足。

未来应对公共卫生危机时,应当更加注重:精准防控与经济社会发展的平衡、区域间的协同联动、平战结合的应急体系建设,以及公众健康素养的提升,北京和贵州的实践为完善国家公共卫生应急管理体系提供了宝贵的地方经验。

通过对北京疫情封控时间线的梳理以及与贵州省防控措施的对比分析,我们可以看到中国疫情防控的复杂性和多样性,两地根据自身特点采取的差异化策略,共同构成了中国抗疫实践的重要组成部分,在后疫情时代,总结这些经验教训对于完善公共卫生体系、提高应对能力具有重要意义。

发表评论